Erno RENONCOURT

Dans la deuxième partie de notre tribune, consacrée aux métamorphoses indigentes du leadership haïtien, nous nous sommes attelés à prouver que malgré leur horrible laideur, contribuant à l'enlaidissement du réel haïtien et contextualisant la shitholisation de ce pays, ces déformations n'étaient en rien des spécificités propres à Haïti. S'il est vrai qu'elles caractérisent contextuellement les interactions médiocres, irresponsables, déshumanisantes et indignes que les groupes sociaux dominants haïtiens développent avec leur territoire, leur société, leurs institutions et leur collectif, elles ne sont pas moins des postures reflétant un certain conditionnement culturel devant les contraintes que sème la géostratégie de la globalisation, dans son invariant besoin d'asservir les peuples pour son abondance. Dans notre récit sur l'axiomatique de l'indigence, nous appelons ce conditionnement culturel une insignifiance cognitive. Autrement dit, une perte de sens qui induit un état de non cognition ou de non apprenance. C'est cette insignifiance cognitive que nous cherchons à expliciter, en caractérisant les états mentaux qui la préfigurent, pour mieux savoir comment contenir et inverser le processus de sa progression. Et pour cause ! Ce sont les pesantes médiocrités, auxquelles cette insignifiance cognitive donne lieu, qui creusent le sillon dans lequel prend forme le tracé erratique du circuit invariant de la régression circulaire emprunté par Haïti, durant les 221 ans d'indépendance de ce pays, rendu improbable par ses groupes dominants. Voilà pourquoi il nous parait si pédagogique, voire stratégique, de cartographier ces métamorphoses pour mieux situer l'emplacement des failles boueuses et gluantes qui assurent le glissement invariant du pays vers le cycle bas de la vie.

Localiser et cartographier les métamorphoses du leadership

Nous écrivions que les métamorphoses indigentes, qui dictent aux groupes dominants haïtiens leurs interactions médiocres avec leur pays, sont avant tout des postures sociales d'un leadership qui, refusant de s'identifier à la population avec laquelle il partage le même territoire, s'interdit de consentir le coût humain pour innover ce lieu qui leur sert d'espace vital. Ainsi, ce leadership résilie ses devoirs envers tout ce qui symbolise la dignité, l'intelligence et l'humanité de ce lieu. Mais comme toute posture sociale est dictée par l'imaginaire culturel dominant, nous déduisons que les métamorphoses indigentes à travers lesquelles les groupes dominants haïtiens arpentent leur espace vital ne sont qu'une contextualisation d'une défaillance humaine universellement partagée. Pour cause, à l'échelle mondiale, les faits attestent aussi que les élites globalistes occidentales se comportent avec la même prédation vis-à-vis de leur population.

Et nous ne pouvons expliquer rigoureusement cet alignement médiocre des postures des groupes dominants du shithole haïtien sur les traces prédatrices des élites globalistes occidentales, qu'en formulant l'hypothèse que toute posture médiocre d'un groupe dominant par rapport à son pays ou à sa population est le fait d'un déracinement humain et d'un évidement de la conscience. En effet, selon Simone Weil :

Le déracinement est de loin la plus dangereuse maladie des sociétés humaines, car il se multiplie lui-même. Des êtres vraiment déracinés n'ont guère que deux comportements possibles : ou ils tombent dans une inertie de l'âme presque équivalente à la mort, comme la plupart des esclaves au temps de l'Empire romain, ou ils se jettent dans une activité tendant toujours à déraciner, souvent par les méthodes les plus violentes, ceux qui ne le sont pas encore ou ne le sont qu'en partie.

(Simone Weil, L'enracinement. Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain, Gallimard, 1949, p.39).

Voilà qui nous permet de comprendre la désinvolture, l'insouciance et l'irresponsabilité assumées avec lesquelles les membres du secteur privé haïtien, majoritairement tous et toutes d'origine étrangère, se sont appuyés sur les classes moyennes lettrées, mais déracinées et cognitivement insignifiantes, puisque vivant dans les rêves d'ailleurs, pour confier, tour à tour, la gouvernance stratégique des institutions étatiques d'Haïti à Michel Joseph Martelly, Jovenel Moïse, puis aux gangs terroristes de Vivre Ensemble par Ariel Henry et Conseil Présidentiel de Transition (CPT) interposés.

Voilà là où il faut se situer pour trouver la confirmation que les métamorphoses indigentes des groupes dominants haïtiens avec Haïti traduisent le peu d'attachement mémoriel de ces groupes à l'histoire et à la population d'Haïti. Et cela, en dépit des impostures nationalistes auxquelles ils se prêtent, en toutes circonstances, notamment chaque 1er janvier, pour rappeler leur affiliation à la légende de 1804 et leur amour (virtuel) pour cette infatigable Haïti chérie. Comme le soutient Maurice Halbwachs, « la mémoire collective est un fondement du lien social » (Jean-Cristophe Marcel, Laurent Mucchielli, Un fondement du lien social : la mémoire collective selon Maurice Halbwachs, Revue d'anthropologie des connaissances, 1999, 13 (2), pp. 63-88). Ainsi, toute société, organisée et enracinée dans une mémoire collective riche et dense, construit des cadres sociaux structurants qui l'embellissent, l'enjolivent et l'humanisent sans cesse et de manière durable. En conséquence, quand dans une société, les groupes dominants concourent, par leurs postures de corps et d'esprit, à enlaidir le collectif, en le verrouillant sur des fresques immondes qui mettent en perspective l'angoissant tableau de sa déshumanisation, c'est parce qu'il n'y a pas de mémoire collective partagée, pas de cadres sociaux qui unissent la population et les groupes dominants de cette société.

Or, si l'on croit les enseignements de la psychologie cognitive, l'intelligence n'est rien d'autre que la contextualisation de la mémoire pour trouver les résonances nouvelles dictant les bonnes postures face à des situations problématiques. Et c'est pourquoi mémoire et intelligence s'enrichissent mutuellement, dans une innovation cognitive permanente, quand l'être ou le groupe apprend à se confronter aux incertitudes qui émergent dans ses rapports avec son environnement. C'est ce que Jean-François Richard appelle les activités mentales complexes qui permettent de comprendre, de raisonner et de trouver des solutions (Les activités mentales, Armand Colin, 1990). Et c'est dans le cadre des mises en commun qui découlent de ces activités mentales que se construisent les liens sociaux qui participent au tissage de la cohésion sociale. Et c'est pourquoi la cognition est si fondamentale pour la stratégie (Jacques Tardif, Pour un enseignement stratégique : l'apport de la psychologie cognitive, Éditions logiques, 1999).

Or si nous regardons comment le collectif haïtien a essayé de se positionner par rapport aux incertitudes de son environnement, tout au long de son histoire, notamment, si nous nous attardons sur le segment historique allant de 1987 à 2025, période qui cristallise l'apprentissage démocratique de cette société, nous sommes forcés de reconnaître qu'il n'y a eu que fuite collective, sauve qui peut personnel, adaptation médiocre, compromission des valeurs et résiliation des devoirs pour sécuriser des zones de confort contre les précarités, au mépris de tout apprentissage pour l'innovation (cognition) et au détriment des intérêts du collectif. Paradoxalement, en même temps qu'il se resitue par des postures sociales médiocres par rapport à son environnement, soit en le fuyant (migration vertigineuse), soit en l'enlaidissant (incivilités écologiques), soit en le dévastant (violence aveugle), nul collectif ne restitue avec autant de pétulance son affiliation à l'acte de la proclamation de son indépendance et son attachement au mythe improbable de sa résilience. Re-situation dégradante sur le territoire par la fuite, l'enlaidissement et la violence ; Restitution anoblissante par la littérature, la culture des rêves d'ailleurs et le mythe de la résilience.

Flagrantes impostures qui nous ramènent à cet imaginaire malicieux que nous cherchons à problématiser pour dénouer les fils de l'impuissance collective haïtienne. Pour cause, cet imaginaire malicieux est, selon les données contextuelles sur les postures de corps et d'esprit des groupes dominants haïtiens que nous avons modélisées, le fondement de l'insignifiance cognitive à la base de l'errance anthropologique haïtienne.

Il est donc manifeste que ces postures paradoxales ne sont pas que de simples impostures. Elles mettent en relief un profond déracinement humain et un évidement terrifiant de la conscience, en ce qu'elles poussent à résilier tout devoir envers le lieu qui est la matrice nourricière de sa dignité et envers le collectif qui reflète, façonne et rend effective son humanité. Déformer ses postures et se métamorphoser indignement, en résiliant ses devoirs envers sa propre humanité, sont des manifestations d'un imaginaire déficient qui, plombé par les précarités de son environnement, ne cherche plus le sens des faits qu'il observe. Il consent à les subir, au prix d'une désensorialisation de sa propre vie. Dans cet imaginaire effondré par les précarités, on ne questionne pas, on ne problématise pas, on ne cherche pas à faire surgir une connaissance capable de transformer sa vision de son lieu d'enracinement pour l'innover à partir d'une régénération de ses postures. En conséquence, elles nous paraissent suffisamment pertinentes pour expliquer le vide stratégique et l'errance assumée avec lesquels le leadership (anti national, anti humain) haïtien aborde les enjeux de la gouvernance relatifs à l'avenir d'Haïti, en confiant la stratégie de toutes les institutions étatiques du pays aux fonctionnaires des agences internationales.

Le double jeu de l'imaginaire déficient

C'est si vrai qu'on peut, sans crainte d'être contredit, affirmer qu'Haïti est un pays improbable qui ne s'appartient pas, puisque les stratégies de sa gouvernance, tant publique que privée, ne sont conçues ni par les Haïtiens, ni pour les Haïtiens. Tout est dans une éternelle ruse et une permanente malice. Sur le plan local, les acteurs sociaux sont les maîtres du jeu de la gouvernance de doublure : Duvalier, Aristide, Martelly, Jovenel, tous ont été choisis par les acteurs sociaux haïtiens pour servir de pions sur l'échiquier du jeu de la malice entre crapules et couillons.

Quand les militaires haïtiens avaient, en 1957, choisi de donner le pouvoir à François Duvalier, c'est pour pouvoir l'utiliser, en tant que couillon, comme président de pacotille et rester les vrais maîtres du pouvoir. Mais il s'est trouvé que le médecin rural, dans ses postures de couillon assumé, était plus malicieux et crapuleux que les crapules qui voulaient l'instrumentaliser dans leur double jeu. Et cela a coûté au pays 29 ans de dictature, de crimes, de corruption, de personnalisation du pouvoir et de dévoiement de la conscience populaire.

C'est le même scénario de double jeu qui s'était produit en 1990, quand les gauchistes haïtiens avaient jeté leur choix sur Jean-Bertrand Aristide pour être leur candidat à la présidence, alors que la sortie des 29 ans d'un pouvoir totalitaire et sanguinaire exigeait un reformatage de la conscience collective. Mais, croyant leur heure venue pour leur projet de prise de pouvoir par le jeu de doublure, les gauchistes se proposaient d'instrumentaliser ce jeune prêtre des bidons villes, qui ne jurait que par la théologie de la libération. Lequel, au demeurant, avait le verbe armé et ciselé pour électriser les masses à coup de slogans militants. Pourtant, malgré sa popularité auprès des masses pauvres et d'une partie des classes moyennes, le projet politique de la gauche autour de Jean Bertrand Aristide se résumait simplement à l'exclusion des macoutes et des duvaliéristes : Makout pa ladan'l. Tout le reste n'était que rafistolage anti-néolibéral et promesses de justice et de démocratie, sans vision sur le long terme, sans objectivation des ressources, sans appropriation des enjeux géostratégiques globaux, sans maîtrise des processus de la machine étatique, sans ressources humaines éthiques.

Et comme toujours, c'est dans le vide stratégique, rempli de slogans militants creux, que circulent, à vitesse foudroyante, les ambitions politiques personnelles, les plus totalitaires. De fait, Aristide s'est révélé être plus malicieux que les affreux de la mouvance de gauche qui voulaient l'instrumentaliser. Dans la certitude de son ''intelligence malicieuse'', il avait cru, en 1994, instrumentaliser aussi les nouveaux maîtres étasuniens à qui il s'était vendu, durant son exil lors du coup d'État de 1991, pour revenir au pouvoir sous la protection de 20 000 militaires étasuniens. A son tour, c'est pour rester au pouvoir malicieusement, dans l'ombre de son successeur, que Jean Bertrand Aristide avait jeté son dévolu sur René Préval en 1997. Et respectant son contrat fidèlement, il avait du reste remis le pouvoir à Aristide en 2001. Et on connaît la suite : instabilité, rébellion et nouveau coup d'État, en 2004, contre Aristide avec qui les Américains, éternels maîtres de l'échiquier politique haïtien, avaient pris leurs distances, peut-être pour excès de malice. Et c'est ainsi que Préval est revenu au pouvoir en 2006, sur insistance de la communauté internationale. Celle-ci, ne voulant pas compromettre la main qu'elle avait sur l'échiquier politique haïtien, voyait en René Préval le pion le plus adapté pour sortir le grand jeu final qui devait aboutir à ce pogrom pour l'extinction de la population haïtienne qui se déroule.

Et pour cause ! Préval avait une grande popularité auprès des masses qui l'identifiaient comme le frère jumeau (marassa) d'Aristide. Il jouait si bien le jeu auprès des masses, qu'il avait dénommé sa plateforme politique Lespwa (Espoir) pour mieux drainer, dans sa campagne électorale, les partisans d'Aristide, qui étaient encore nombreux dans les quartiers populaires en 2066. Et cela, malgré les répressions sanglantes de 1991 et de 2004 qui avaient pour finalité de reconfigurer l'espace social des bidons-villes par l'émergence de nouveaux acteurs. Mais, contexte post 2004 oblige, avec le second coup d'état qui a définitivement fermé la parenthèse aristidienne, Préval a dû se libérer de l'emprise d'Aristide. Si bien, que pour garantir sa tranquillité, il s'en est remis à ses tuteurs internationaux et a fait preuve d'une ingratitude exemplaire en excluant le parti d'Aristide des compétitions électorales de 2010.

Mais, c'est encore le même scénario malicieux d'un pouvoir de doublure qui a été programmé, en 2010, par le pouvoir en place, quand René Préval a berné Jacques Édouard Alexis, et choisi Jude Célestin pour être le candidat de son nouveau parti (Unité). Parti créé à la vite, pour dissiper, dans la sauce de la militance unitaire, le désespoir que le mandat de René Préval, placé pourtant sur le signe de l'espoir, avait fait germer auprès des masses. Et, à cette date, ola population était encore loin de comprendre qu'elle avait été sacrifiée sur l'autel de l'insignifiance. Alors que la capitale haïtienne venait d'être dévastée par le puissant séisme du 12 janvier 2010, et qu'il fallait prendre le temps de penser l'avenir de la gouvernance sur de nouvelles bases stratégiques soutenues par des infrastructures éthiques, les malicieux populistes de gauche (gauchistes de salon), autour de Préval, croyaient que ce contexte, si peu propice à des élections crédibles, était une opportunité pour prolonger leur maintien au pouvoir.

Or, les précarités sociales du contexte post-séisme rendaient la population extrêmement vulnérable, et la plaçaient à la merci de tout projet politique mafieux, pourvu qu'il dispose des moyens financiers pour monnayer sa vulnérabilité. C'est dans ce piège malicieux que les populistes de gauche, voulant instrumentaliser à leur profit les élections improbables de 2010, juste après le séisme dévastateur, se sont faits eux-mêmes doubler et instrumentaliser par les acteurs de l'ombre de la communauté internationale. Le séisme, provoqué ou exploité géopolitiquement, était le signal que le moment était venu pour re-situer Haïti sur la carte de son abandon total de souveraineté et de l'extinction de sa population. Mettant en avant le profil immonde des intellectuels duvaliéristes et celui insignifiant des universitaires transfuges de cette gauche mécréante, qui a émergé en Haïti après 1987, la communauté internationale, agissant sur les ordres des Clinton (Bill et Hilary), a pris en charge, par le biais de l'agence étasunienne d'aide internationale au développement (USAID), la candidature de Michel Martelly comme la faille pour rayer Haïti de la carte des pays souverains et profiter gratuitement des ressources soupçonnées, mais jamais scientifiquement évaluées, de son sous-sol.

C'est cet éternel double jeu, sous l'emprise de l'imaginaire déficient, qui vaut au pays sa détresse actuelle. Et rien n'a changé quand, en 2015, Michel Martelly a, à son tour, utilisé Jovenel Moïse pour être son successeur et ainsi rester au pouvoir dans l'ombre de celui-ci. Une ombre si terrifiante qu'elle a figé l'espace-temps social haïtien, et a précipité sa population vers les abysses obscurs de cette gangstérisation sans frontières.

Le jeu de la malice, par l'imaginaire social et culturel déficient, sur le segment historique de 1957 à 2025 a coûté à Haïti 68 ans d'errance, malgré l'ingénierie sociale et du renforcement institutionnel déployée par l'assistance internationale, pour instituer par décrets, transplants institutionnels, recettes universelles la bonne gouvernance, la démocratie et l'État de droit. Il a fallu 30 ans à la Chine pour sortir de la famine et s'imposer comme puissance géostratégique multipolaire. Ce n'est pas le hasard politique d'un décret de bonne gouvernance, c'est le résultat d'un imaginaire apprenant qui priorise le temps long de la stratégie, assume des choix courageux et sacrificiels pour le collectif. Il a fallu 29 ans à Cuba pour sortir du statut de bordel des États-Unis et s'imposer comme puissance médicale solidaire des peuples du monde. Ce n'est pas le hasard politique d'une élection présidentielle ou d'une constitution imposée par des intérêts transnationaux ; c'est le fruit d'une vision découlant d'une intelligente analyse géostratégique du contexte historique et de l'intégrité d'un leadership enraciné dans sa culture, son histoire et vivant dans la foi d'une communauté humaine au destin partagé. Dans les deux cas, malgré les différences, dues à la géographie, à l'histoire, il s'agit avant tout de la médiation d'un imaginaire flamboyant.

C'est au contraire en rupture d'un tel imaginaire éclairant et apprenant, dans l'opacité des alliances malsaines circonstanciées (Ban m fè nwa mwen, ban m blakawout mwen souple, se li mwen bezwen pou m jere biznis mwen / Faites régner l'obscurité, faites régner l'opacité, c'est ce dont il me faut pour mes affaires), des révolutions Pote Boure avec les trafiquants de drogue, d'armes et d'organes, qui exploitent les vulnérabilités des gangs, comme d'autres ont exploité les vulnérabilités de la population pour leurs agendas électoraux, que s'est nouée et structurée la chaîne malicieuse, entre crapules et couillons, qui a valu à Haïti ce plongeon dans l'abîme, de 1957 à 2025. Et tous les couillons, assumant servilement leur instrumentalisation par les crapules, se sont métamorphosés eux-mêmes en crapules accréditées ou autoproclamées, en cherchant de nouveaux couillons à instrumentaliser. C'est dans les eaux fécondes de cette métamorphose indigente que s'est enlisée l'évolution d'Haïti, sous l'opacité de l'imaginaire déficient de ceux et celles qui ont dirigé les institutions du pays durant ces 40 dernières années. Tous ont résilié leurs devoirs envers le territoire, la société, les institutions et le collectif d'Haïti, puisque tous, dépourvus de légitimité, de compétence et dépouillés de toute dignité, n'ont cherché à se maintenir au pouvoir qu'en s'appuyant sur la ''légitimité indigente'' qu'offre la reconnaissance des puissances occidentales néocoloniales. Ainsi, tous, qu'ils se soient réclamés de droite ou de gauche, ont dû gouverner en se soumettant aux injonctions et diktats des agences internationales.

Et comme nous le savons, toute résiliation des devoirs envers son territoire, sa société, ses institutions et sa population est une manifestation d'un déracinement humain et d'un évidement de la conscience. Ces deux déficiences suffisent amplement, par la perte de sens qu'elles induisent, à expliquer le vide stratégique contextuel dans lequel se précipite Haïti, sous le pilotage erratique de son leadership indigent.

Contextualiser le global pour maîtriser le local

Mais comme nous l'avions écrit, dans la deuxième partie de cette tribune, gardons-nous de croire que ces déficiences sont des spécificités du shithole haïtien. Plus objectivement, ces métamorphoses indigentes sont des postures contextuelles, nourries par des précarités universelles ; lesquelles sont semées en amont, dans tous les écosystèmes, par la géostratégie de la déshumanisation. Une géostratégie qui, dans son éternel besoin d'exploiter les hommes et la nature, au mépris de toute responsabilité éthique et écologique, cherche invariablement à abrutir les peuples en réduisant leur capacité cognitive au minimum insignifiant près. Ainsi, les métamorphoses indigentes du leadership haïtien, ne sont que des failles silencieuses, creusées dans la conscience de tout leadership stratégiquement mécréant.

Par leadership stratégiquement mécréant, il s'entend dans cette tribune, les groupes sociaux dominants - qu'ils soient économiques, politiques et académiques - d'un pays qui, peu armés humainement pour consentir le double effort de résister aux précarités contextuelles et de construire, à partir des ressources endogènes disponibles dans leur environnement, le levier transformationnel apte à innover les défaillances de leur écosystème, préfèrent vivre dans un déracinement territorial, sociétal, culturel et humain par rapport à ce lieu. Un lieu qu'ils ont choisi de ne pas habiter authentiquement, mais qu'ils survolent en transit, comme des étonnants voyageurs, en tournant le dos à ses grandes problématiques locales, pour se concentrer sur les superficialités qui leur permettent de se propulser, sur les ailes de l'errance, vers les rêves blancs d'ailleurs. Un lieu qui, comme tout lieu laissé en déshérence, est récupéré par l'assistance internationale et passé au patrimoine de la globalisation, pour fonctionner selon le statut revisité du Colbertisme : tout par et pour la globalisation.

C'est dans cette posture indigente, conscience effondrée sur les lignes de basses eaux cognitives et éthiques, que les groupes dominants haïtiens abandonnent leur dignité, abdiquent leurs responsabilités envers leur pays et renoncent même à leur humanité pour s'accrocher à une illusion de réussite dans les légendes d'ailleurs. Il suffit de se rappeler avec quelle précipitation, les groupes économiques dominants, évoluant en Haïti, ont embrassé le projet de la délinquance totale au sommet de l'État pour des opportunités d'affaires juteuses, uniquement profitables à leur clan et leur famille. Ces postures indigentes, par rapport au lieu et à la population qui devaient être magnifiés par une permanente innovation à travers des devoirs assumés, ne sont que des échos-systèmes modulés de l'esclavage et de la colonisation. En effet, elles résonnent dans des tonalités asservissantes par les fissures creusées dans l'imaginaire des élites de nombreux pays dépossédés. Elles servent, ce faisant, d'ancrages contextuels pour le conditionnement irresponsable, indigne et médiocre de toute la société, face aux contraintes déshumanisantes que sème invariablement la géostratégie de la globalisation.

Génératrices d'un état global de déficience cognitive, ces fissures mentales, localisées dans la conscience de ceux et celles, qui sont au sommet de la hiérarchie sociale de leur pays, servent d'interfaces algorithmées pour le pilotage erratique de ces pays. Puisque comme le dit Machiavel, quand il faut livrer un pays aux charognards, la meilleure stratégie est de placer à son sommet une pourriture pour mieux attirer la cohorte qui vit de putréfaction. Ce qui achève de donner aux métamorphoses indigentes des groupes dominants haïtiens des caractéristiques, certes contextuelles, mais tissées dans les sangles d'un asservissement au profit de la performance globale. C'est ce que nous avions appelé le processus d'attrition stratégique (PAS).

C'est donc une même injonction globalisante qui met, à la fois, au pas la société haïtienne, contextuellement par la terreur shitholique d'une guerre civile promue par les gangs transnationaux, et les sociétés occidentales, contextuellement par la terreur apocalyptique d'une guerre nucléaire promue par le BIG GANG. Comme en commune leçon machiavélique, depuis la nuit des temps, c'est toujours par la ruse de la terreur que la géostratégie de la globalisation conditionne les peuples pour obtenir ses succès. C'est cette ruse qui structure la triade de la stratégie d'abrutissement massif qui assure l'invariance de l'exploitation de l'immense majorité des hommes par une petite minorité d'hommes. La connaissance de ce processus d'attrition stratégique par la ruse a ceci de salutaire : elle nous dispense de haïr leurs promoteurs, leurs concepteurs et les mandataires qui les exécutent ; puisque chemin faisant, elle nous donne les clés pour mitiger cette stratégie et minimiser son impact. Puisqu'au demeurant, c'est en réduisant sa participation, comme rouage de fonctionnement de la mécanique de l'indigence, qu'on peut la faire grincer et dérailler.

C'est du reste cette connaissance qui nous permet aussi de comprendre où il faut nous situer pour, sinon réinventer les postures des groupes dominants haïtiens, dans leurs rapports avec Haïti, du moins éloigner la population de leurs métamorphoses indigentes, pour réduire son exposition aux radiations putrides qu'émane le prisme culturel hégémonique dominant. En effet, puisque c'est dans la conscience des élites que se logent les fissures qui plombent l'imaginaire collectif et le rabaissent vers les lignes de basses eaux culturelles pour s'adapter aux précarités, il faut court-circuiter la mémoire du réseau d'influence qui nourrit et relie l'imaginaire social et culturel du collectif aux postures mécréantes, insignifiantes, indignes et irresponsables des groupes dominants. Cette distanciation sera d'autant plus salutaire qu'elle nous rapproche de la pensée gramscienne qui promeut la nécessité d'une culture propre aux masses pour les couper de l'hégémonie culturelle des groupes dominant ; puisque celle-ci est explicitement conçue et programmée pour abrutir massivement la société et faire triompher le libre marché. Tant que c'est à travers le prisme enfumé de la réussite (économique, politique, académique) forgée par l'imaginaire indigent des groupes dominants déracinés que les masses continueront de voir leur avenir, elles marcheront toujours dans les PAS des métamorphoses de l'indigence.

Il ne fait aucun doute que ces métamorphoses, que nous cherchons à cartographier, pour mieux saisir l'enchaînement complexe des causalités de l'errance haïtienne, sont des postures contextuelles locales, mais globalement conditionnées. Autrement dit, elles reflètent l'adaptation médiocre que les groupes dominants haïtiens ont imprimé à la société haïtienne, comme mode d'évolution devant les incertitudes existentielles, qui ont surgi après l'indépendance, et qui sont venues prolongées les précarités déshumanisantes, héritées de 3 siècles d'esclavage. Ces métamorphoses sont donc des résonances basses, induites par les vibrations déficientes provenant d'un même effondrement de l'imaginaire social et culturel, auquel sont confrontés tous les peuples, une fois qu'ils sont pris dans les mailles du filet de l'impuissance et de l'invariance. Lequel filet, tissé par les sangles de l'exploitation barbare de l'homme par l'homme, est tendu, comme appât sanglant, par la géostratégie de la déshumanisation, pour empêcher l'homme de s'élever à hauteur de son humanité scintillante (Gabriel Marcel, Les hommes contre l'humain, 1951).

Ainsi, déshumanisateurs et déshumanisés sont tous à portée des métamorphoses induites par l'effondrement de leur imaginaire culturel. C'est une insignifiance cognitive qui incite à croire que seuls les déshumanisés ont le monopole de l'indigence. D'ailleurs, les déshumanisés ne font que reproduire, à leur échelle, les indigences qu'ils ont héritées de leur rapport déshumanisant avec les déshumanisateurs. Pour paraphraser Edgar Morin, reprenons autrement sa formule bien connue dans Le paradigme perdu (p.67), nous sommes tous, qui que nous soyons, les indigents malheureux programmés, par nos accommodements avec l'indigence globale, pour transformer en indigents ceux et celles, éthiquement désarmés, qui sont sous le joug local de nos indigences.

Ainsi, l'imaginaire déficient, qui dicte aux groupes dominants haïtiens leurs postures de déracinement anthropologique, de mécréance stratégique et d'insignifiance culturelle, est plombé par la spirale d'une même indigence qui impacte aussi les postures des élites globalistes occidentales. Lesquelles sont tout aussi humainement déracinées, stratégiquement mécréantes et culturellement insignifiantes.

D'ailleurs, les temps, dans lesquels nous vivons, caractérisent si bien la convergence de tous les écosystèmes vers l'indigence qu'il faut, malgré le chaos qu'il sème, par sa cognition limitée, son lexique emprunté et son racisme assumé, Donald Trump symbolise une bienveillance historique. Puisqu'en se livrant dans son indigence, il met à nu les médiocrités du capitalisme que des siècles de civilisation et des décennies d'impostures démocratiques ont cherché à masquer. Mais le cycle barbare ressurgit toujours, puisque chaque fois qu'il est confronté à des incertitudes qui menacent son abondance, la géostratégie de la déshumanisation puisse dans ses vibrations mémorielles indigentes les codes de se résurgence. N'était-il pas temps en effet que les États-Unis trouvent leur propre stratège indigent pour semer le chaos (commercial, migratoire, diplomatique) à l'intérieur des frontières de l'empire, après que celui-ci ait s'est consacré à promouvoir, soutenir et imposer, par le biais de stratèges indigents, le chaos à une grande partie de la planète ? Tant pis pour ceux et celles qui sont encore incapables d'approprier que même si l'indigence de Donald Trump et des élites globalistes augmente les incertitudes à l'horizon de la vie des peuples, elle crée aussi des fissures qui peuvent déboucher vers des lignes de fuite hors de l'impuissance et de l'invariance.

Quoi qu'il en soit, il reste manifeste que se propageant comme une onde de défaillance humaine, l'indigence nous livre la vérité grégaire et primitive d'un monde précarisé dans lequel, l'homme abandonne la quête de sens qui donne sens à son existence, pour se recroqueviller sur les ressources de sa subsistance : partout où l'homme, refusant l'effort de connaitre les causes enchevêtrées de son impuissance, préfère s'adapter médiocrement ou malicieusement aux défaillances qui l'oppriment, sans prendre les dispositions éthiques pour briser le cycle qui l'entretient comme un rouage dans la mécanique de la déshumanisation, il érode lui-même son humanité, et s'auto déshumanise, en laissant, peu à peu, son imaginaire flotter dans les basses eaux de la non apprenance, qui est le premier état mental déficient qui annonce l'indigence.

C'est en connaissance de l'enseignement, attestant que l'indigence locale haïtienne et l'indigence globale du monde sont tissées dans les fils d'une même complexité, que nous nous efforçons de restituer l'errance haïtienne plus intelligiblement et plus systémiquement, en tenant compte que les évènements de cet écosystème local, asservi et gangstérisé résonnent dans les évènements de l'écosystème mondial qui est globalement criminalisé. Tout notre effort consiste à trouver le bout par lequel on peut délier les fils de cette complexité pour identifier et localiser l'emplacement des nœuds qui verrouillent Haïti de l'intérieur sur son impuissance agonisante et son invariance séculaire dans la déshumanisation. De notre point de vue, c'est seulement en comprenant la structuration, le fonctionnement et la loi d'évolution du processus de son asservissement, et en sachant clairement distinguer les données d'entrée, de pilotage, de support et de sortie, qui forment les variables de ce processus, que la population haïtienne pourra s'offrir des marges d'autonomie et des degrés de liberté pour construire le levier transformationnel propice à son sur-saut vers la dignité et la résurgence de son humanité. Manifestement, c'est en recouvrant sa dignité que l'homme déshumanisé peut s'appartenir et penser humainement les fondements de son existence et de son évolution dans le monde. Or, c'est justement ce qu'Haïti s'est interdit de faire après son indépendance, et continue de s'interdire de faire en perpétuant la culture du marronnage qui, en dehors du contexte de sa justification comme pratique de liberté durant l'esclavage, est devenu déviant, donc symptôme d'un imaginaire effondré.

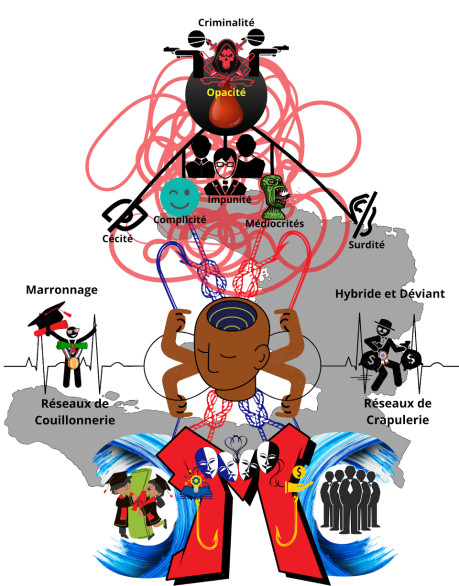

Et dans la suite de cette tribune, nous allons continuer de montrer comment l'univers de la malice a plombé l'imaginaire du collectif haïtien en maintenant celui-ci dans une errance dont le code génétique se transmet générationnellement. C'est dans le prolongement de cette démonstration que nous formulons la loi d'évolution de l'indigence ; laquelle contient, comme en toute bonne problématique traitée sous l'angle de la complexité, les perspectives de sa transformation par l'innovation : dans un écosystème verrouillé sur un imaginaire malicieux, l'indigence se transmet de génération en génération. Chaque génération y ajoute un peu de ses médiocrités contextuelles émergentes, en dégradant un peu plus l'imaginaire par la transmission du code de la non apprenance comme gain à conserver pour la survie de l'espèce. Dès lors, on ne peut penser extraire Haïti de sa trajectoire erratique invariante et la conduire sur une voie innovante qu'en assurant sa mutation anthropologique vers l'apprenance pour régénérer son imaginaire social et culturel. Car c'est le même imaginaire qui, en cherchant les opportunités sociales malsaines pour réussir, tisse les fils du voile de l'opacité qui profite si bien à la criminalité (voir notre illustration).

C'est pour cela que notre démarche épistolaire est si importante pour l'avenir, puisqu'elle cherche à fédérer, autour d'un projet de réenracinement anthropologique sur le territoire, d'ensemencement de la dignité, de régénération cognitive et d'embellissement de l'imaginaire ceux et celles qui ont les qualités distinctives rares pour s'opposer à l'indigence en faisant office de mutants par rapport aux déviants malicieux. L'indigence haïtienne, dans sa contextualisation de l'indigence universelle (défaillance humaine) par les gangs interposés, nous permet de tirer un enseignement magistral que les gauchistes haïtiens devraient méditer : il ne suffit pas de vivre dans des conditions d'existence infra humaines, d'avoir des armes et de se proclamer révolutionnaires pour être du côté innovant de l'histoire. Il faut d'abord un imaginaire culturel capable de modeler la conscience de classe. Une armée de lumpens incultes et inconscients, armés et/ou diplômés, ne peut pas faire la révolution.